近年来,随着物联网和人工智能的快速发展,无源无线技术成为资本和市场追逐的热点。在这一背景下,"常温半导体脉泽"技术以其"颠覆性创新"的姿态进入公众视野,宣称在常温常压环境下实现了微波受激辐射(MASER)现象,并进一步发展出所谓“纵波极化激元常温凝聚态理论”,甚至开发出所谓的常温半导体脉泽"量子芯"传感器。然而,当我们拨开宣传的迷雾,冷静审视这一技术的理论基础和实现路径时,发现其存在诸多难以自圆其说的根本性问题。

一、常温半导体脉泽"量子芯"的本质:普通半导体器件的概念包装

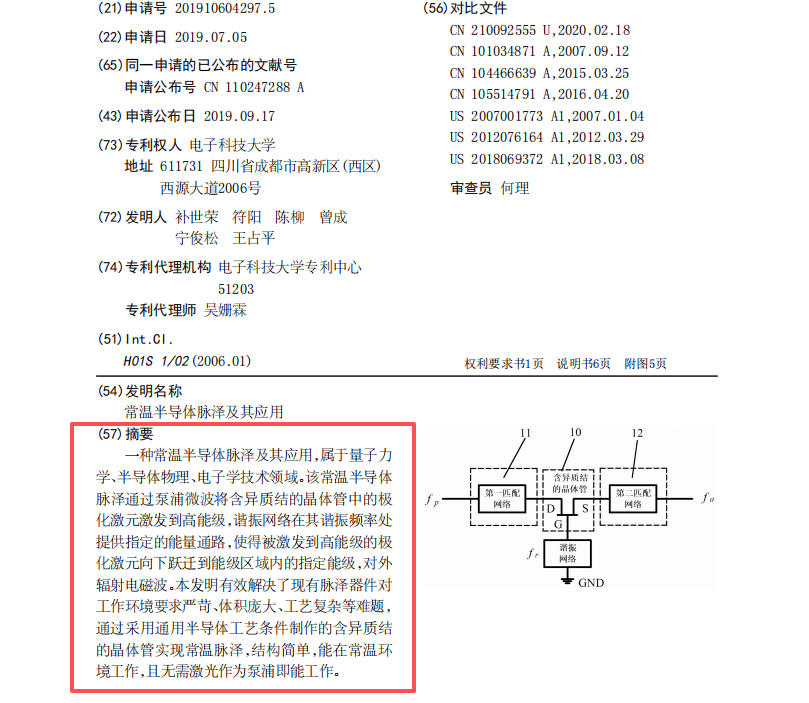

在关于常温半导体脉泽技术的宣传中,最吸引眼球的莫过于其所谓的"量子芯"。这一命名极具迷惑性,容易让人联想到量子计算、量子通信等前沿科技。然而,查阅该技术的核心专利《常温半导体脉泽及其应用》(专利号:ZL201910604297.5)可以发现,所谓的常温半导体脉泽"量子芯"实际上只是"含异质结的晶体管",具体包括金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)或高电子迁移率晶体管(HEMT)等。

专利截图

这些器件都是现代半导体工业中非常成熟和常见的元件,其制造工艺完全基于经典半导体物理。与我们手机、电脑中的芯片所依赖的物理原理并无本质不同。某公司将一款基于经典物理设计的晶体管芯片冠以“量子芯”之名,是典型的概念包装与欺骗,也误导了投资者和行业对技术真实水平的判断。当一项技术需要依靠这样的概念包装来证明其"创新性"时,其真实的技术含量就值得怀疑了。

二、理论基础的硬伤:无法逾越的物理定律

除了概念包装的问题,常温半导体脉泽技术在理论层面存在更根本的缺陷。根据物理学基本原理,脉泽(微波激射器)工作的核心条件是实现"粒子数反转",即让处于高能级的粒子数多于低能级。这一过程需要外部泵浦源提供足够的能量。

问题的关键就在这里。常见半导体材料的禁带宽度通常在1电子伏特(eV)以上,对应的泵浦源频率需要达到2.4×(10 的14次方)Hz量级,这属于光频范围。而常温半导体脉泽技术宣称使用的是微波作为泵浦源,其频率范围在300 GHz以下,与所需的泵浦频率相差至少三个数量级。

宣传稿截图

用物理学的语言来说,这就好比试图用一把小水枪去填满一个游泳池——不仅效率低下,更重要的是从根本上违背了能量守恒定律。微波光子的能量仅为实现半导体粒子数反转所需能量的数万分之一,这样的能量级别根本不可能驱动电子跨越半导体的禁带。

技术方可能会辩称其利用了"极化激元"等复杂物理概念。但即便考虑这些效应,极化激元的典型频率也处于太赫兹(THz)频段,仍然远高于普通微波频率。这道能量鸿沟,不是通过理论包装就能够跨越的。

三、冷思考:技术创新需要尊重科学规律

在当前鼓励科技创新的背景下,我们需要以更加理性的态度看待各种"颠覆性"技术。真正的技术创新应该建立在坚实的科学基础之上,而不是依靠华丽的概念包装。对于常温半导体脉泽技术,我们至少应该提出以下几个问题:

首先,该技术需要解释微波能量如何使半导体价带电子跨越禁带跃迁到导带?这是无法回避的核心物理问题。其次,为什么选择绕过学术评议的路径,而直接进入商业推广?第三,所谓的"工程化应用"是否有独立的第三方验证数据支持?

无源无线技术确实具有广阔的应用前景,但这不应该成为降低技术评价标准的理由。相反,越是前景广阔的技术领域,我们越需要保持严谨的科学态度。历史已经多次证明,那些违背基本科学规律的技术构想,无论包装得多么华丽,最终都难以经得起时间的考验。

常温半导体脉泽技术的故事给我们提供了一个重要的启示:在科技创新的道路上,我们需要保持热情,但更需要坚守理性。资本的热捧和媒体的宣传不能替代严格的科学验证。当我们面对一个宣称能够"颠覆"现有科学认知的技术时,最好的态度不是盲目追捧,而是秉持科学精神,问出那个最关键的问题:

这项技术,真的能够通过最基本的科学检验吗?

对于常温半导体脉泽技术而言,这个问题的答案似乎已经越来越清晰了。在这个无源无线技术的狂欢时代,我们更需要这样的冷思考——它不仅能够帮助我们识别真正的创新,更能够保护整个行业的健康发展,避免宝贵的科研资源被引向错误的方向。

本文链接:/hangye/45363.html